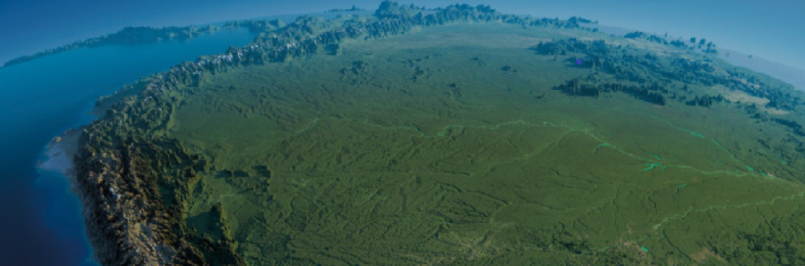

La tecnología es clave para la seguridad alimentaria de Colombia

Redacción. En un contexto marcado por la variabilidad climática, la presión sobre los recursos naturales y las brechas de acceso a alimentos, Colombia reafirmó su compromiso con el uso de datos geoespaciales como herramienta estratégica para garantizar la seguridad alimentaria. En el marco de la Semana AmeriGEO 2025, representantes de instituciones nacionales e internacionales, academia y sector privado compartieron experiencias y avances en la implementación de tecnologías de observación de la tierra, Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Inteligencia Artificial para mejorar la producción, distribución y acceso a alimentos.

En palabras de Paula Cepeda, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la cooperación regional y el diálogo entre ciencia, tecnología y política pública son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria en el país, pues el uso inteligente de la información espacial del territorio les permite a las entidades anticiparse, prevenir y actuar con mayor precisión.

Durante el encuentro, Hiran Zani, Business Development Manager de Esri Inc, habló de los desafíos estructurales que enfrenta la seguridad alimentaria en Colombia. Se detuvo en los siguientes:

El impacto creciente del cambio climático sobre los rendimientos agrícolas, por alteración de ciclos productivos, aparición de plagas y enfermedades, y eventos extremos que afectan la sanidad vegetal y animal.

La falta de interoperabilidad entre bases y sistemas de datos, limita su uso

La dificultad para transformar la abundante información generada por sensores e inteligencia artificial en decisiones concretas que lleguen efectivamente al campo.

Sobre esta realidad, Dora Inés Rey, directora encargada de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), reveló datos preocupantes sobre la brecha que hay en el país entre zonas rurales y urbanas en cuanto a seguridad alimentaria. “En el área rural, la inseguridad alimentaria alcanza el 37%, 11 puntos por encima de la urbana. Esto es una muestra de que necesitamos saber qué se siembra, dónde y en qué condiciones, para proyectar cosechas y reaccionar a coyunturas como paros o crisis de mercado”, agregó.

Abordar estos desafíos implica hacer que la tierra sea inteligente, coincidieron los expertos, lo cual es posible integrándole datos de observación satelital, sensores en campo, modelación y análisis geoespacial para producir información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones.

La interoperabilidad de datos, la estandarización de metodologías y el acceso abierto a la información fueron identificados como condiciones indispensables para que la inteligencia de la tierra tenga un impacto real en la seguridad alimentaria.

“Más allá de la tecnología, se requiere una alfabetización amplia en el uso de datos geoespaciales, inversión sostenida y marcos de colaboración que integren al Estado, el sector privado, la academia y las comunidades rurales”2, señaló Hiran Zani.

En Colombia, esta visión de inteligencia de la tierra se materializa en iniciativas como:

Geoportal del ICA: plataforma que centraliza información sanitaria y fitosanitaria, integrando datos propios y de otras entidades como el Dane y la Upra.

Monitoreo nacional de cultivos (Upra): uso de imágenes satelitales ópticas y de radar para seguir ocho sistemas productivos estratégicos (arroz, papa, cacao, cebolla, caña panelera, pastos mejorados, musáceas y maíz tecnificado), con capacidad de proyectar cosechas y anticipar riesgos.

Inventario y cartografía de suelos (Igac): estudios detallados a escala 1:25.000 para identificar aptitudes agrícolas, riesgos y potencial productivo, esenciales para el ordenamiento y manejo sostenible del territorio.

Aplicaciones SIG y gemelos digitales (Esri): modelos geoespaciales que integran capas de información sobre clima, suelos, plagas y cultivos para visualizar escenarios y optimizar la gestión de recursos.

Para Luz Emilse Rincón, gerente de sector Gobierno Nacional de Esri Colombia, la tecnología y la cooperación son herramientas, no fines. La verdadera meta es transformar datos en conocimiento accionable que permitan prevenir crisis, reducir desigualdades y garantizar que todos los colombianos tengan acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.

“Cuando compartimos datos, compartimos soluciones. Y cuando trabajamos juntos, la geografía deja de ser solo un mapa para convertirse en un puente hacia el bienestar y el futuro que todos merecemos”, concluyó Rincón.

Esta conversación se dio en el marco de AmeriGEO, plataforma que articula a los países de las Américas en torno al uso de datos geoespaciales, que este año tuvo a Colombia como anfitrión, convirtiendo el encuentro en un espacio clave para conectar la ciencia, la tecnología y la política pública al servicio de las comunidades.